与传统光电探测器相比,偏振光电探测器不仅能识别光强,还可实现偏振状态的甄别。近年来,基于结构各向异性的二维材料偏振光电探测器取得了一系列进展,但这些材料存在稳定性差、成本高、集成难度大等缺点。过渡金属硫族化合物(TMDs)虽能提供潜在解决方案,但其结构对称性导致各向异性有限。有鉴于此,近日,广东工业大学物理与光电学院微电子和固态电子团队联合材料与能源学院郑照强教授及中山大学和广州大学研究团队通过将二维沟道与全介质Si纳米条带耦合,探索了一种新型偏振敏感型TMD光电探测器。论文以《All-Dielectric Mie Resonances Enabled Giant Anisotropy in High-Symmetry 2D Material Photodetector: A New Paradigm for Polarized Optoelectronics》为题发表在国际著名期刊Advanced Functional Materials(中科院一区,IF = 19.4)上,广东工业大学物理与光电工程学院博士研究生余亮为本文的第一作者。

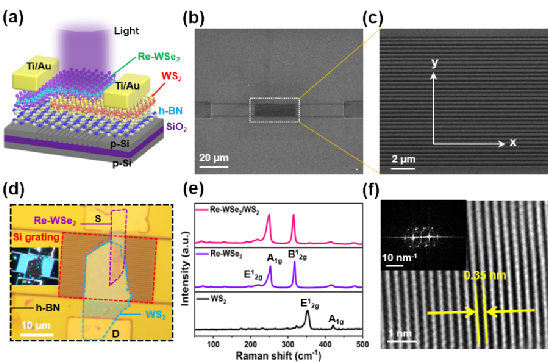

该研究借助米氏共振诱导的近场增强效应,使Re-WSe2/WS2光电探测器在自供电模式下实现了4.66×1012 Jones的高探测率,以及133.4/376.4 µs的 短上升/下降时间。最重要的是,该器件实现了6.8的显著各向异性比。有限差分时域模拟表明,这一特性源于各向异性空间限制产生的偏振敏感米氏共振。该研究通过光-物质协同相互作用推进了多功能光电探测器设计,为突破材料层面的对称性限制提供了可行路径。

经过设计的硅纳米条带利用各向异性米氏共振产生定向近场增强效应,使上层Re-WSe2/WS2异质结构实现强烈的偏振依赖光吸收与光响应。优化后的器件展现出卓越的自供电性能。尤为重要的是,该器件实现了6.8的高各向异性比,超越了大多数基于原始二维层状材料的光电探测器的本征偏振灵敏度。这些突破性进展使其兼具三重功能:紫外至近红外波段的宽谱成像、偏振成像以及通过强度-偏振同步调制的双通道光通信。该策略对其他二维吸收材料具有普适性,可作为多功能光电子学的通用平台,为新一代光子系统带来变革性潜力。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202517441